共栄ニュース 10月号「最低賃金の上昇と影響②」

2024/10/01

2024年度の全国の最低賃金平均が1055円となることが決定しています。

それに応じて各都道府県の引き上げ額について、東北地方、九州・四国地方を中心に6県が目安額の50円を上回る引き上げを発表しています。その中でも徳島県は全国最高額となる84円の引き上げを答申しました。異例ともいうべき大幅な改定に企業側から困惑の声が上がっています。当然このような大幅な値上げは他の県にも波及することになります。この傾向は労働力不足に悩む物流業界においてもさらに顕著な形で今後も続くものと思われます。

大阪府下にあるX社は、数百名の構内作業員を抱えています。大阪府も50円の引き上げが10月から実施されることになりました。

価格転嫁もままならない状況下、X社は構内作業員について仕事基準の賃金制度を導入することにしました。従来の制度は一律に時給制を採用しており、勤続年数により段階的に10円単位の賃上げを行っていました。この制度では今後の大幅な賃上げに対応していくことは難しくなります。

人件費の上昇圧力に対応するためには従業員個々の生産性の向上が不可欠になります。そのためには指標が必要となります。

X社は時給制作業員に適用するための技能要件書を作成し、技能のランクに応じて時給金額の幅(ゾーン)を設定することにしました。

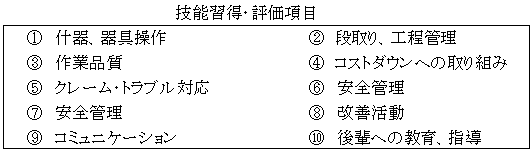

X社技能要件書の概要

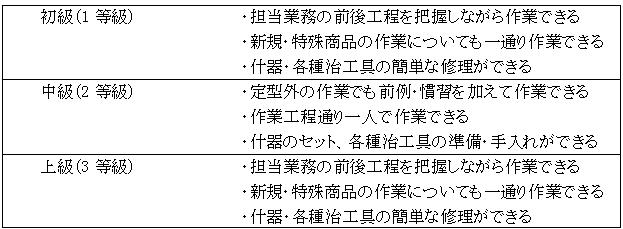

上記項目を、具体的に初級レベル(単純、繰り返し業務)、中級レベル(熟練業務)、上級レベル(判断・高度熟練業務)の3段階に分類し、それぞれの業務レベルについて具体的に会社が求めるレベルについて文書化しています。

①の什器、器具操作については次のように記述されています。

人件費の高騰化は避けられず、一律配分型では対応が難しくなります。従業員個々のスキル指標を明確にし、限られた人件費を公平に分配する制度が必要となります。人材育成の視点からも、目指すべきスキルを明確にすることにより従業員のモチベーション向上にもつながります。

※本内容を無断で転載することを禁じます。